Por Tlachinollán / @Tlachinollan

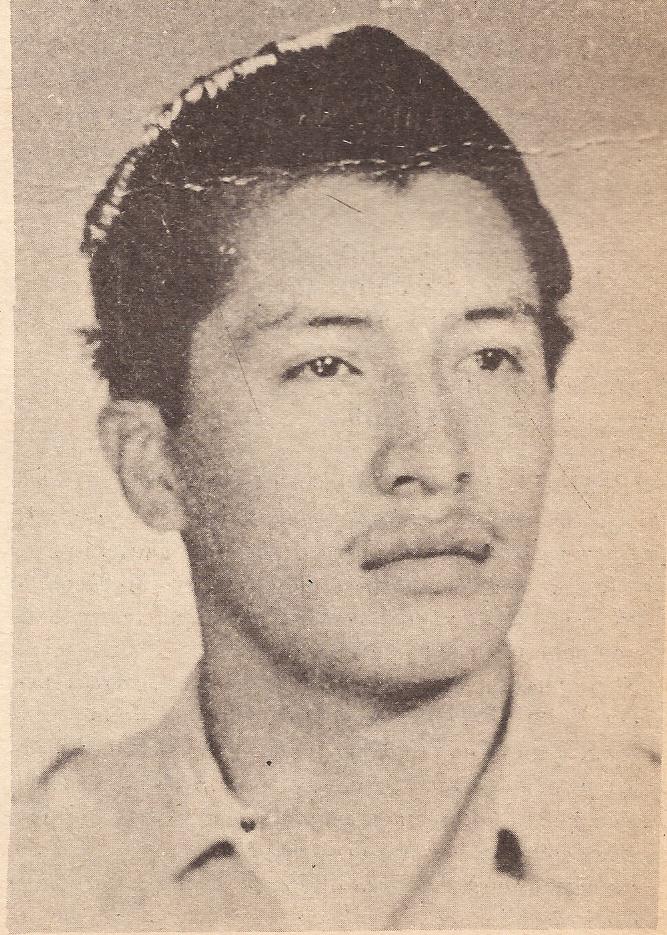

El 15 de diciembre de 1937 nacía la esperanza en la intrincada serranía sureña, a menos de un kilómetro de El Porvenir. El horizonte resplandecía con los matices encantadores de un nuevo amanecer. Ese día el viento frío azotaba la puerta de varas queriendo entrar en la choza de bajareque. Más adentro se escuchó el llanto de un recién nacido: Lucio había nacido, como nacen la mayoría de niños pobres de Guerrero, en el piso de tierra y con la compañía de una partera. La alegría de sus padres, Rafaela Gervasio Barrientos y Cesario Cabañas Iturio, era de júbilo, por el momento se olvidaron de los sufrimientos y carecías que padecían. Facunda, su hermana mayor, observaba a la distancia las vueltas de la partera. La alegría, no era para menos, un hijo siempre significa prolongar la estirpe, pero también luchar con más fuerza para enfrentar las adversidades y las injusticias. Para Rafaela fue un gran alivio porque tuvo la corazonada que cuando su hijo creciera, vería por ella y por toda la gente pobre.

Lucio creció en una casa de horcones, palos y lodo, entre los cafetales de El Porvenir, en la sierra de Atoyac de Álvarez. Pablo Cabañas, hermano menor de Lucio, tiene aún la imagen de los caseríos de bajareque en una “lomita no muy inclinada”. “Era un barriecito chiquito que no tenía ni 100 casas. Las construían con horcones, colocaban un cajón de varas y se iba llenando con lodo y piedra para que se hiciera la pared. Dormíamos en petates o camas de varas”.

Como campesinos pobres no tenían otra opción que contratarse como peones para tener un ingreso, padeciendo el maltrato de los ricos de Atoyac. Sobrevivían con la siembra de maíz y el corte del café. Para Lucio el trabajo era todo lo que conocía. Su papá le enseñó a sembrar en la serranía. Alejandro Serafín Gervasio, hermano de madre con Lucio, mejor conocido como David Cabañas Barrientos, recuerda que en los 70 el camino real atravesaba la comunidad y a los lados se iban formado las chozas. Era un pueblo cubierto por la espesura del bosque y la neblina de la sierra madre del sur. Está a una hora de camino en carro desde Atoyac. La hermosura de la naturaleza y el espectáculo de cascadas contrastaban con el infierno impuesto por los caciques y sus pistoleros, que traían a raya a los campesinos que se organizaban.

La pobreza no era el único obstáculo para Lucio de 7 años, Facunda de 9 años y Pablo de 5 años. Había algo peor que agitaba sus corazones: la violencia que ejercía su padre contra doña Rafaela. Podían aguantar el hambre, pero los maltratos y los gritos eran insoportables. Estuvieron un tiempo más en El Porvenir, pero doña Rafaela decidió separarse de su esposo. Cesario, iracundo, la apartó de sus hijos, dejándola desamparada. Decidió salir de la comunidad y bajar de la sierra rumbo al Cayaco, municipio de Coyuca de Benítez. “Caminamos dos días, al pasito de las bestias bien cargadas con todas las cosas que se utilizan en la casa. De El Porvenir llegamos a un lugar que se llama Ixtla, cerca del municipio de Atoyac. Ahí nos quedamos dos días en la casa de la hermana de mi abuela paterna Aldegunda Iturio de la Cruz, la primera esposa del zapatista Pablo Cabañas Macedo. Al siguiente día arribamos al Cayaco”.

Disfrutaron de las huertas de café desde los 6 años cuando empezaban a trabajar. Sin recursos económicos los inscribían en la escuela en septiembre y en noviembre, subían a la sierra al “corte de café”. Los hermanos Cabañas no tenían mucho tiempo para estudiar porque se la pasaban en el campo, en la siembra de maíz, frijol, ajonjolí y otras semillas para comer. Lucio siempre tuvo una inclinación por el estudio. Cuando terminaban los trabajos del campo, ocupaba su tiempo para leer. Logró terminar el tercer año de primaria con las mejores calificaciones.

Cuando Lucio tenía 13 años, el 8 de marzo de 1950 los sanguinarios caciques mataron a su padre, en la comunidad de San Jerónimo, en la Costa Grande. La violencia siempre ha marcado la historia de las familias que son explotadas y sometidas políticamente. La osadía por defender la tierra se paga con la muerte. A los ricos de la región confabulados con las autoridades estatales no les temblaba la mano para matar a los campesinos. La ley la aplicaban ellos y festinaban sus atrocidades.

Los estudios de Lucio se truncaron porque tuvo que dedicarse al campo para ayudar en el sostén de la familia. Su papá le dejó un pequeño palmar de cocos. Al dolor por su pérdida, se sumaron los problemas para sobrevivir. Las dificultades se incrementaron a pesar de que su tía Marciana Iturio Serafín estaba a cargo de la familia. Lucio no veía otra opción que salir de la comunidad para romper este círculo de la violencia y la pobreza.

Los desaires de la familia paterna marcaron la vida de los tres hermanos. Representaba un gran sufrimiento que los trataran como si no fueran de la familia. Su tía no quería que estudiaran porque creía que sólo iban a aprender vicios. Desde 1949 su papá quería que Facunda y Lucio fueran los primeros en irse a estudiar a la Ciudad de México. Podrían quedarse en la casa de su abuelo Pablo Cabañas. Lamentablemente fue una idea que no prosperó y que se truncó con su asesinato. Lucio mantuvo viva es propuesta de su padre. Su recuerdo fue como el impulso para salir. El 15 de octubre de 1954 escapó de la casa de su tía con la idea de quedarse en Tixtla. Se fue con un tío que tenía dos hijos en el internado. En su aventura tuvo que vender un anillo para juntar un poco de dinero para pagar el pasaje.

Lo primero que hizo fue inscribirse a la primaria Vicente Guerrero en el ciclo escolar de 1955 a 1956, cuando tenía 17 años. De inmediato buscó trabajo en un molino de nixtamal, transportaba la masa de donde hacían las tortillas y las llevaba a otro lugar. “Yo nada más tenía una camisa para ir a la escuela y la lavaba todas las noches para presentarme limpio al otro día.” Después de cursar el cuarto grado los maestros le otorgaron una boleta de quinto para que pudiera inscribirse en sexto año en la escuela de Ayotzinapa y fuera becado, porque era muy inteligente. Cursó los tres años de la secundaria en la normal de Ayotzinapa.

Lucio llevaba en su memoria las crudas imágenes de la violencia caciquil, la brutalidad con la que actuaba la policía motorizada. La sobre explotación de los trabajadores del campo y el nulo respeto a la vida y dignidad de la gente pobre. El escenario político en el estado era catastrófico. El 21 de mayo de 1954 Alejandro Gómez Maganda abandonó el cargo de gobernador por la desaparición de poderes en el estado. Había diferencias políticas con el gobierno federal de Adolfo Ruiz Cortines. Nuestra entidad sucumbía por la violencia y las disputas políticas. El gobernador sustituto, Darío Arrieta, no pudo con la responsabilidad y pronto terminó su mandato en 1957. Desde el gobierno de Francisco O. Arce (1889-1893) las comunidades indígenas y campesinas resistieron contra los despojos y atracos de terratenientes y caciques. Lo mismo sucedió durante la revolución hasta 1941, con el gobierno de Gerardo R. Catalán Calvo.

En 1955 se avecinaban las elecciones para la gubernatura de Guerrero. El ambiente era turbio, no sólo por las disputas entre políticos, sino por el hartazgo de indígenas y campesinos contra los militares que ocuparon cargos de gobernadores y utilizaban la fuerza del ejército para disciplinar a los insumisos. En 1956 Lucio iniciaba sus estudios de sexto de primaria cuando designaron a Raúl Caballero Aburto como candidato a la gubernatura. David Cabañas Barrientos comenta que en “ese tiempo de elecciones Raúl Caballero dirigió una acción violenta contra los “gasquistas”, reprimió y hubo varios muertos. Lo premiaron con la gubernatura de Guerrero en abril de 1957. Con esos antecedentes llegó al poder con un plan siniestro de acabar con la delincuencia, decía públicamente que lo iba a lograr “ejecutando a los criminales”.

Raúl Caballero Aburto, originario de Ometepec, resultó ser un asesino. La sangre corrió en el estado. El 8 de noviembre de 1957 la policía del estado mató a Juan Serafín Martínez, segundo esposo de doña Rafaela Gervasio, y a su hermano. A Lucio le pudo mucho su muerte porque además de ser su gran amigo, se había identificado con su forma de pensar.

Las matanzas de campesinos y la entronización de gobernadores militares que usaban el fúsil para gobernar, forjó en Lucio su temple como un hombre que no toleraba las injusticias que cotidianamente cometían los gobernadores a través de los policías y militares. Lo cimbraron hechos de barbarie que se fueron normalizando en el estado, por el terror que impusieron los caciques y militares. Desde los ocho años se dio cuenta de que el contexto de violencia iba de mal en peor. Por eso, cuando Lucio llegó a la normal tenía muy interiorizada la visión de que el maestro debería ser un agente de cambio, que cultive los valores y los derechos del pobre, que recupere su dignidad y su conciencia de clase. Con sus propias palabras, lo expresó:

Nosotros nacimos en Ayotzinapa siendo todo. Yo me acuerdo que estaba en sexto de primaria cuando hicimos la primera asamblea con cinco compañeros. Compañeros, estamos estudiando, vamos a terminar la primaria, ¿qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a hacer una revolución. Ah, pues que hablaran los de sexto de primaria, nosotros, de revolución era muy raro. Pero nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela.

A su corta edad había esperado bastante para tratar de cambiar la realidad de los pueblos pobres, impulsar la organización de base para luchar contra la opresión. En su pensamiento siempre aparecía la interrogante ¿qué hacer? Poco a poco se fue insertando en los problemas de la escuela, pero sin dejar de tomar en cuenta el contexto social, político y económico que vivía el estado. De analizar las condiciones objetivas y subjetivas de la insurrección.

*Con motivo de los 50 años de la gesta heroica del profesor Lucio Cabañas Barrientos, reivindicamos su legado histórico por su lucha contra la explotación, el terrorismo de estado, los cacicazgos políticos, la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades civiles y militares que gozan de impunidad.